こんにちは。

中小企業の事業承継と成長支援に強いアイユーコンサルティンググループです。

日中は過ごしやすい日が増え、秋の気配を感じる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

「遺言」や「相続」は、誰もがいつかは考えなければならない大切なテーマです。しかし、「手続きが大変そう」「何から手をつけていいか分からない」と感じ、準備を後回しにしている人も多いのではないでしょうか。「遺言書は自筆でなければいけない」「公証役場に行く必要がある」といったこれまでの常識を大きく覆す「デジタル遺言」という新しい動きが今、注目を集めています。

これまで紙で作成するのが当たり前だった遺言が、テクノロジーの力で「デジタル化」され、より手軽に作成・管理できるようになります。

この記事を読めば、あなたの相続への不安が解消され、未来への準備をスムーズに進めるヒントが見つかるはずです。

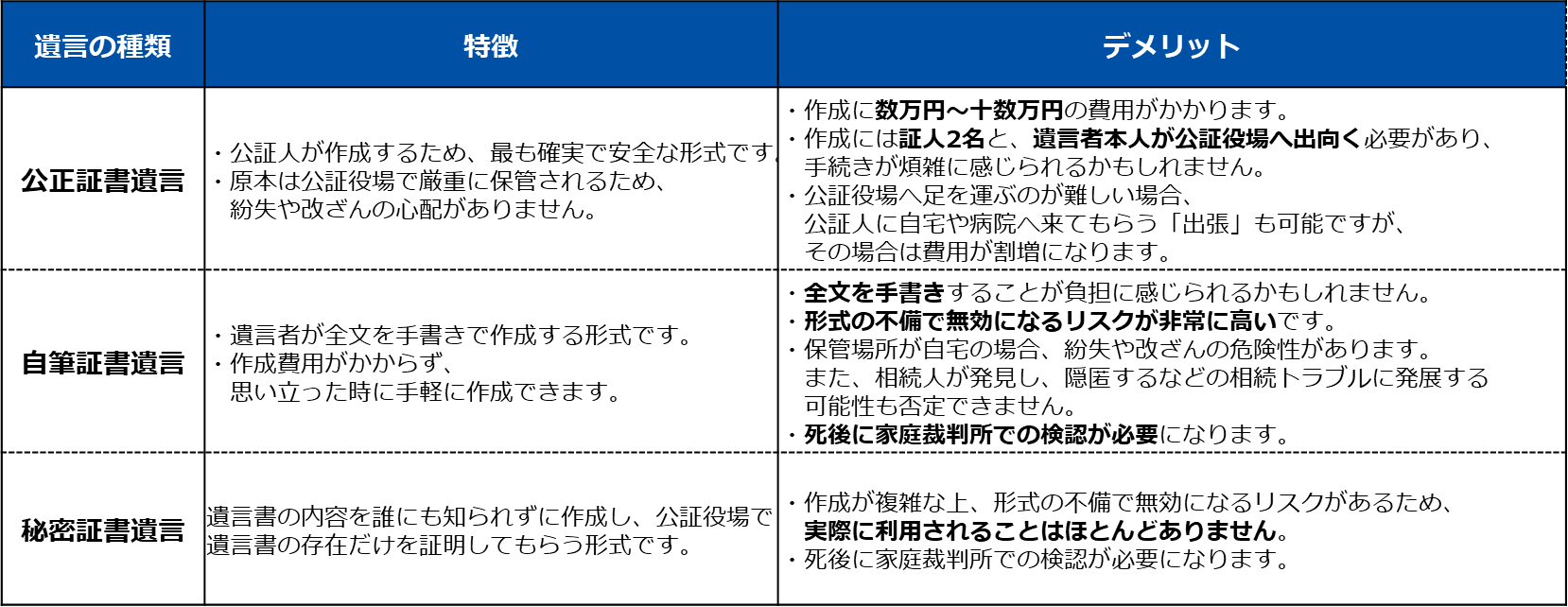

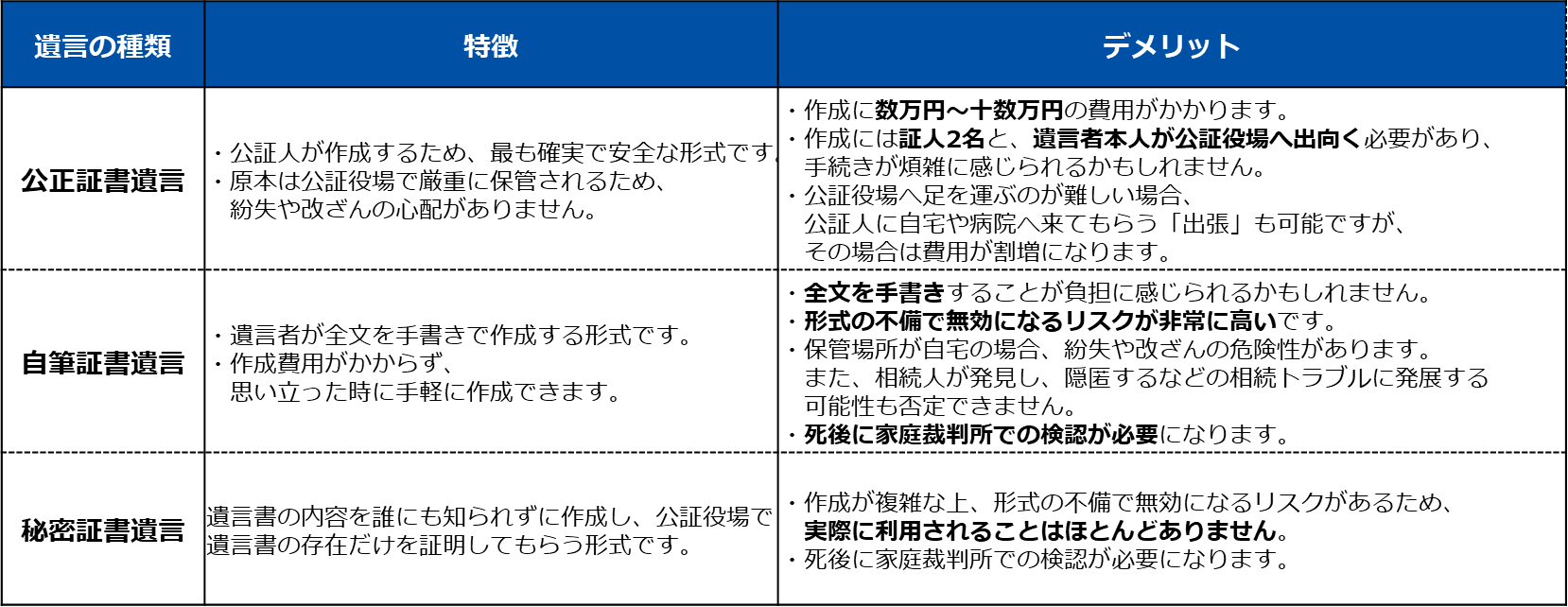

1.あなたはどれを選ぶ?遺言の種類とそれぞれのデメリット

デジタル化の話に入る前に、まずは現在法的に認められている3つの遺言の形式について確認しましょう。それぞれの特徴と、あなたが直面するかもしれないデメリットを理解することが相続の準備の第一歩となります。

これらのデメリットを解消し、誰もがより手軽に遺言を作成・管理できるようにするのが、今回の「デジタル化」の最大の目的です。現状、ビデオ通話で話した内容やメールなどで残したメッセージ、パソコンなどで作成した遺言には法的な効力がありません。しかし、これらのデジタル技術を使って、法的に有効な遺言を作成できる未来に向け、まさに今、制度が大きく変わろうとしています。

2.公正証書遺言のデジタル化は2025年10月1日スタート!

公正証書遺言は、その確実性から現在最も広く利用されている形式です。作成に時間や手間がかかる点が大きなデメリットでした。この点が、2025年10月1日からの制度変更で大きく変わります。

これまでと何が変わった?

主な変更点は以下の3つです。

- オンラインで手続きが完結

これまでは、公証役場に出向き、公証人や証人に口頭で遺言内容を伝える必要がありました。今後はオンライン会議システムを利用することが可能になるため、遺言者や証人が公証役場へ足を運ぶ必要がなくなります。これにより、自宅や病院、高齢者施設などからでも、遺言書の作成が可能になります。

※諸条件あり

- 電子署名で完結

これまでの署名や押印に代わり、電子署名が認められます。遺言者と証人が遠方に住んでいる場合であっても、公証役場へ行くことなく対応できるため、手続きの負担が大幅に軽減されます。

- 電子データでの保管・交付

これまでは紙の書面で作成・保存されていましたが、今後はPDF形式の電子データが公証役場で保管されます。物理的な紛失や災害による消失のリスクが軽減することに加え、相続人への交付も電子データで行えるようになります。なお、引き続き紙の書面での交付にも対応しています。

これらの変更によって、遺言者や証人が公証役場に出向く時間やその後の保管等の負担が大幅に軽減されます。また、複数の相続人が遠方に住んでいる場合でも、遺言内容の確認や手続きがスムーズに進められるようになります。

3.自筆証書遺言のデジタル化は?今後どうなる?

公正証書遺言のデジタル化がすでに決定している一方、自筆証書遺言のデジタル化は、現在、政府により検討が進められている最中です。

自筆証書遺言は、費用をかけずに手軽に作成できるという大きなメリットがある反面、「全文を手書き」する必要があり、これがデジタル化の最大の障壁となっています。

デジタル化で何が変わる?

自筆証書遺言のデジタル化が実現した場合、以下のような変化が起こると予想されています。

- PCやスマホでの作成が可能に

これまでは手書きが必須でしたが、パソコンやスマートフォンで遺言内容を入力できるようになるかもしれません。これにより、病気や怪我で字を書くのが難しい方でも、自分で遺言書を作成できるようになります。

- 本人確認の新しい仕組み

デジタルデータは複製や改ざんが容易なため、遺言者本人によるものだと証明する仕組みが必要となります。このため、マイナンバーカードを使った本人確認や、遺言内容を話す様子を録画・録音して証拠とする方法などが検討されています。

- 保管方法の改善

すでに2020年から始まっている「自筆証書遺言書保管制度」により、法務局で遺言書を保管できるようになりましたが、デジタル化が進めば、より安全で効率的な保管方法が確立されるでしょう。

自筆証書遺言のデジタル化は、今後さらに議論が重ねられるテーマです。海外の事例なども踏まえつつ、日本の実情に合った制度が作られることが期待されています。

4.手続きが簡単になっても専門家への相談は必要!

公正証書遺言や自筆証書遺言の手続きがデジタル化されることで、遺言作成のハードルは下がります。しかし、いくら手続きが簡単になっても、遺言の内容に誤りがあってはいけません。遺言は、ただ単に財産の分け方を記すだけのものではなく、あなたの想いを伝える最後の手段であり、遺された家族がスムーズに手続きを進めるための道しるべとなるものです。もし、遺言に不備や漏れがあれば、あなたの意思が実現しないだけでなく、かえって相続トラブルを引き起こし、家族に余計な負担をかけてしまうことになりかねません。

例えば、

- 遺留分(相続人が最低限受け取れる財産)を侵害してしまい、かえって相続トラブルを引き起こしてしまう。

- 財産の内容が曖昧で、相続手続きがスムーズに進まない。

- 相続税対策が不十分で、残された家族に多額の相続税の負担がかかる。

- 遺言書の内容に不備があり、そもそも無効になってしまう。

こうしたリスクは、デジタル化によってなくなるわけではありません。むしろ、手軽さから安易な気持ちで作成し、かえってトラブルを引き起こす可能性すら考えられます。遺言書は、あなたの意思を確実に、そして円滑に未来へ繋ぐための大切な書類です。相続財産に不動産や非上場株式などが含まれる場合や、相続人が複数いる場合、特定の相続人へ多くの財産を遺したい場合など、少しでも「相続」や「遺言」に不安がある場合は、専門家へ相談することをおすすめします。

私たちアイユーコンサルティンググループは、相続の専門家として、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なご提案をいたします。遺言作成はもちろん、複雑な相続税の申告から生前対策まで、幅広いサービスを提供しています。

税務に関するお悩みがある方は、アイユーコンサルティンググループまでお気軽にお問い合わせください。