2025.11.10

相続税調査はAIが選ぶ時代へ。安心して申告するための“書面添付制度”

こんにちは。

中小企業の事業承継と相続対策に強い、税理士法人アイユーコンサルティングです。

今回は、国税庁が公表した「相続税の調査状況」をもとに、 相続税調査の最新動向と、注目が高まる「書面添付制度」の活用についてお話しします。相続税の調査は近年、件数よりも精度が重視されるようになりました。AIによるデータ分析が進み、「選ばれる申告」と「見送られる申告」が明確に分かれつつあります。

今回は次の4つのテーマでご紹介します。

- 相続税調査が「量から質」へと変化している現状

- AI分析システム「KSK2」始動で変わる調査選定の仕組み

- 書面添付制度とは?

- アイユーコンサルティングが実践する安心の相続サポート

相続税調査が「量から質」へと変化している現状

やっとのことで相続税の申告を終えたあと、 「これで本当に大丈夫だろうか」「税務調査が来るのでは…」と不安に感じる方は少なくありません。 実際に相続税は、他の税目と比べて調査が入りやすい税金といわれています。その理由は、相続財産の内容が多岐にわたり、相続人がすべてを正確に把握することが難しいためです。不動産や預金、有価証券、生命保険などの財産はもちろん、名義預金や生前贈与、貸付金、未分割の資産など、 見落としやすいポイントが数多く存在します。近年の相続税調査の傾向は、1件あたりの調査の密度が高まっていっています。

実際のデータを見てみましょう。

平成26年度には約12,000件の実地調査が行われていましたが、令和5年度は約8,500件と減少しています。調査の数は減っていますが、実は相続税そのものの申告件数が大幅に増えています。平成26年度の相続税の申告件数は約5.6万件でしたが、令和5年度には約15.5万件へと約3倍に増加しました。課税割合も4.4%から9.9%へと倍以上に上昇し、いまや10人に1人が相続税の申告を行う時代になりました。

相続税の申告件数が増えている大きな要因の一つは、基礎控除額の引き下げです。

平成27年の税制改正により、基礎控除が 「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へと大幅に縮小されました。これにより、これまで課税の対象にならなかったご家庭でも申告が必要となり、特に都市部では土地の評価額が高いため、申告件数が大きく増えました。被相続人数が増えただけでなく、課税対象が広がったことで、 納税者数は約13万人から約34万人へ、課税価格は約114兆円から約216兆円へ、 そして税額も約1.4兆円から約3兆円へと急増しています。調査があった場合の非違割合(申告に誤りがあった割合)は81%から84%へ上昇し、1件あたりの追徴税額も540万円(平成26年度)から859万円(令和5年度)へ増加しました。このように、相続税は件数・金額の両面で大きく拡大し、 1件ごとの追及がより深く、金額的にも重くなっていることがわかります。

(出典:国税庁公表「相続税の申告実績の概要」(平成26年分/令和5年分) ※一部加工・再構成)

(出典:国税庁公表「相続税の申告実績の概要」(平成26年分/令和5年分) ※一部加工・再構成)

(出典:国税庁公表「相続税の実地調査の状況」(平成26年度/令和5年度) ※一部加工・再構成)

(出典:国税庁公表「相続税の実地調査の状況」(平成26年度/令和5年度) ※一部加工・再構成)

このように、相続税の税務調査は「件数をこなす」時代から、 「選ばれた申告を徹底的に掘り下げる」時代へと変化しました。まさに“量より質”の時代に突入しているといえるでしょう。

では、なぜここまで調査の精度が高まっているのか。 その背景には、国税庁のデータ分析の高度化、つまりAIの導入があります。

AI分析システム「KSK2」始動で変わる調査選定の仕組み

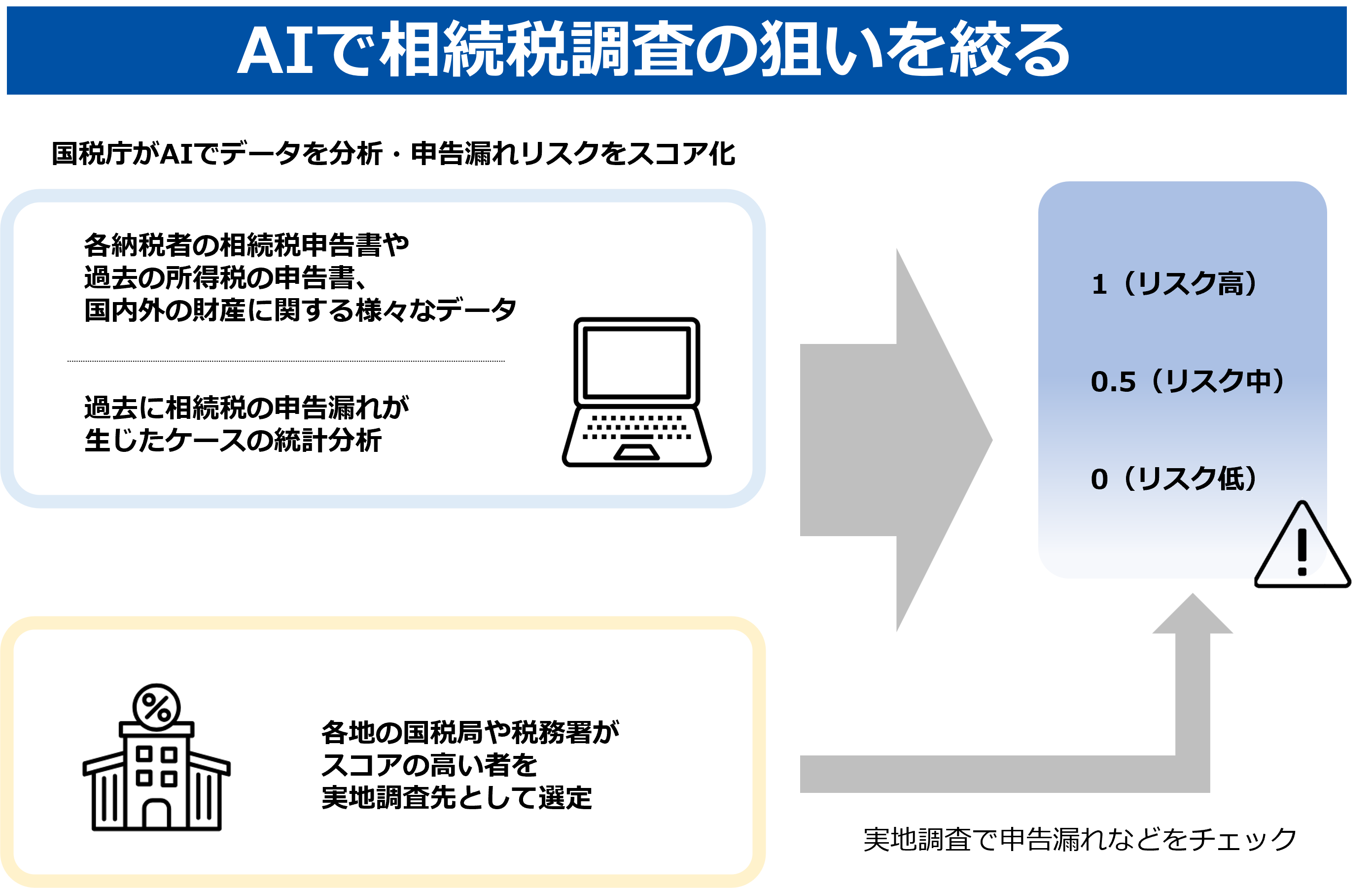

ここ数年で、税務調査の「選ばれ方」は大きく変わりつつあります。従来は、調査官の経験や勘に頼る属人的な判断が中心でしたが、 今はAIとデータ分析を活用し、 「リスクの高い申告」を効率的に抽出する仕組みへ移行しています。その中核となるのが、令和8年に本格稼働予定の 「KSK2(新国税総合管理システム)」です。AIがデータを分析して申告漏れリスクをスコア化し調査対象を絞ります。

具体的には、 相続税の申告書の内容や、一定規模以上の資産を持つ人が提出する「財産債務調書」、 海外送受金を記録した資料、生命保険の一時金に関する支払調書、 金地金の売却に伴う支払調書など、幅広い情報をAIが横断的に分析します。さらに、過去に相続税で申告漏れが生じた事案のデータを学習し、 「どのようなケースで誤りや不正が発生しやすいか」という傾向をAIが見つけ出します。KSK2の全面稼働はこれからですが、 国税庁では令和7年7月からすでにAI分析を一部導入しており、 調査対象選定の精度向上が始まっています。

調査件数は減っても、非違割合や追徴税額が上昇している背景には、こうした“データによる選定”の進化があります。税務調査はいま、 「勘で選ばれる時代」から「AIが選ぶ時代」への移行期。これからの相続税申告には、 “後で説明する”のではなく、“最初から説明できる”ことが求められます。

(参考:2025年3月14日 日本経済新聞 / 図表は当社にて再作成)

書面添付制度とは?

■「説明できる申告」を形にする仕組み

こうしたAIによる分析精度の高まりに対応するうえで、 相続税申告の信頼性を高める仕組みとして注目されているのが「書面添付制度」です。書面添付制度とは、税理士が作成した申告書に、 「どのような資料を確認し、どのような考え方で評価・計算を行ったか」を記した書面を添付する制度です。

書面添付は6つの項目で構成されており、

1.提示を受けた書類等

2.自ら作成記入した書類等

3.計算し、整理した事項

4.相談に応じた事項

5.総合所見

6.その他

などが記載されます。

検討内容の記載例としては、たとえば、預金に関しては「妻○○名義の定期預金は被相続人の不動産収入を原資としており、贈与の事実はなく、 管理状況から被相続人に帰属する財産であることを確認した」など、 妻名義の定期預金を名義預金として計上した経緯を説明する記載を行います。このように、税理士が根拠を明確に示しておくことで、内容を税務署が正しく理解・納得しやすくなり、結果として全体の信頼性が高まります。つまり、あとから指摘を受けて対応するのではなく、最初から正しく説明できる形で整えておくことが何より大切なのです。そのために、書面添付制度は税理士があらかじめ根拠を明示し、自ら作成した申告書にお墨付きを与える仕組みとなっています。

(出典:国税庁 H2-3 計算事項等を記載した書面の添付)

(出典:国税庁 H2-3 計算事項等を記載した書面の添付)

■調査の前に税理士が対応する意見聴取制度

書面添付がある申告では、まず税理士に対して「意見聴取」と呼ばれる事前の確認が行われます。これは、実地調査に入る前の“ワンクッション”のような手続きで、 この段階で疑問点が解消されれば、 相続人が直接対応することなく手続きが完結します。つまり、書面添付制度は「調査を止める」ためではなく、 “調査の前に説明の機会を設ける”ことで、相続人の負担を大きく軽減することができるのです。相続人の心理的負担を和らげつつ、税務署に対して「根拠の明確な申告」であることを伝えられる点が、 この制度の大きな利点といえるでしょう。

■相続税申告の書面添付の普及率は年々上昇

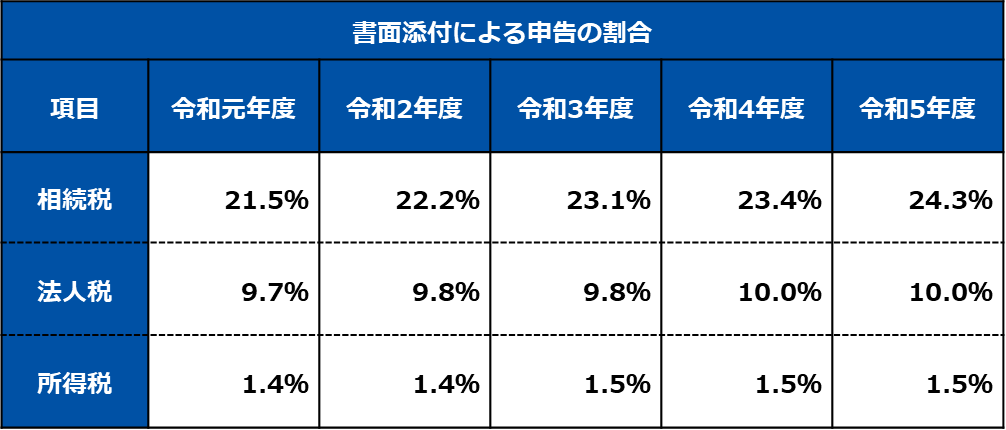

国税庁が令和6年10月に公表した政策評価資料によると、 相続税申告における書面添付の割合は令和5年度で24.3%に達しています。令和元年度の21.5%から5年間で約3ポイント上昇し、 およそ4件に1件の相続税申告で書面添付が行われている計算です。この割合は、所得税(1.5%)や法人税(10.0%)と比べても突出して高く、 相続税分野では書面添付が定着してきています。

(出典:財務省政策評価書 > 実績目標(大)3税理士業務の適正な運営の確保)

■申告漏れがあっても加算税が課されにくい

通常、相続税を申告したあと税務調査で申告漏れが指摘されると、 漏れていた財産に対して追徴課税が行われ、 本税(追加の相続税)に加えて過少申告加算税(10〜15%)や延滞税が課されることがあります。 しかし、書面添付制度を利用している場合には、 税務署が調査に入る前に「税理士への意見聴取」で内容確認が行われるため、 この段階で申告漏れが判明して修正を行えば、 原則として相続人に過少申告加算税は課されません。つまり、書面添付制度を利用していれば、 たとえ誤りが見つかっても“ペナルティが少なくて済む”可能性が高いのです。

(ただし、延滞税は通常どおり課される点に注意が必要です。)

アイユーコンサルティングが実践する安心の相続サポート

書面添付を標準とした「安心できる相続税申告」

税理士法人アイユーコンサルティングでは、相続税の申告において相続人の方のご希望に沿って書面添付制度の適用を承っております。書面添付の作成にあたっては、相続人の皆様にご協力をいただきながら対話を重ね、財産内容を確認し、相続財産の評価から特例の適用可否まで丁寧に整理し、どのような質問にも自信をもって説明できる“見える申告書”を作成します。また、一次相続だけでなく、二次相続を見据えた試算や、将来の資産構成を考慮した節税提案も行っています。経験豊富な相続専門チームが、複雑な評価や調査対応まで一貫してサポートします。

相続は、一度きりの大切な手続きです。AIの導入で税務調査の精度が上がる今だからこそ、「見られても安心な申告」を整えることが何より重要です。アイユーコンサルティングでは、相続人の方が安心して申告を終えられるよう、書面添付を通じて“信頼される申告”を実現します。

まとめ

相続税の税務調査は、いま大きな転換期を迎えています。AIによる分析が進む一方で、人の判断による「説明責任」や「信頼性」はこれまで以上に重要になっています。

書面添付制度は、AI時代の相続税申告における“安心のカギ”。不安を感じる方こそ、まずは専門家にご相談ください。

税理士法人アイユーコンサルティングでは、相続税の申告から調査対応、将来設計まで、安心して任せられる体制を整えています。