2018.12.15

相続の話し合いがまとまらなかったら…?

こんにちは。中小企業の事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。

今回は、相続が発生した場合のトラブル事例についてお話します。テーマは「相続が争続に?事前に準備を行うことが重要」です。

ここは関東圏の閑静な住宅街にある一軒家。

母は5年前に亡くなり、父が今年の4月に死去。

残された相続人は長男と次男。

長男は上場企業の部長職として働いており、転勤も多く、実家に戻るのも盆と正月など年に数回程度。

一方、次男は高齢の両親を気遣い、10年前に転勤がない地元企業に転職。

両親と同居の上、介護を行っていた。

四十九日、初盆とめまぐるしく過ぎ、ようやく落ち着いたのが年の瀬も近づく秋。

父のおおまかな財産整理を行った次男が遺産分割の話を長男にしたところで財産分けについて口論となってしまった。

なお、次男が調べた父の財産状況は

自宅土地が6,000万円

自宅建物が2,000万円

預貯金などが2,000万円

の合計1億円、といったところだ。

民法で定められている法定相続分でいくと各自の取り分は5,000万円(=1億円×1/2)ずつとなる。

長男としては企業の幹部クラスまで出世した父の財産。預貯金などは少なくとも5,000万円ほどはあるだろう、という目論見があった。

また、それをもとに自身の子供の大学進学費用にあてようかといった懐事情もあった。

しかしふたを開けてみると予想外に少ない。長男は、同居していた次男家族が父の財産を使い込んでいたのでは?という疑念を持つに至る。

一方次男としては、両親の介護にあたり病院代などの様々な支払いが生じていたこと、また、老朽化した自宅の修繕などに費用が生じていたこと、自宅の土地・建物の固定資産税の支払いや、母の法要などにあたっての定期的な支出があったことより、毎年の収支はむしろマイナスもいいところだった。

むしろ次男個人の口座からの支払いを行っていることも少なからずあり、兄からの疑惑の目を向けられることに憤慨している状況だ。

長男としては、同居していた次男へ自宅の土地・建物を相続させてもよい、という思いもあったが、預貯金だけの相続では2,000万円のみであるため、法定相続分である5,000万円には遠く及ばない。

そんな遺産分割では到底納得できるものではなく、場合によっては、次男家族を追い出し、自宅土地・建物を売却し、売却代金を分割しようか、などとまで考えてしまうありさまだ。

次男側としては、自宅の土地建物は同居していた自分が引き継ぐのは当然として、過去の両親の介護への貢献としても、また次男家族の立替がいくばくか発生していたこともあり、預貯金に対しても当然そのほとんどをもらう権利はあるだろう、という思いを持っていた。

このような状態もあり、二人は真向に対立し、遺産分割は難航していた。

ただし、二人には気にしなければならない事がある。

そう、相続税の申告期限だ。

相続税は相続が発生してから10か月以内に申告・納税する必要がある。

その前提としてその期限内に遺産分割を整える必要があるが、申告期限までに仮に遺産分割が整わない場合には相続税を計算する上で様々なデメリットが生じる。

まずデメリットの1つ目が自宅土地を引き継ぐ際の評価減の特例『小規模宅地等の特例』が使えなくなる、ということだ。

相続税の計算にあたっては税金を安くする様々な特例がある。その1つの『小規模宅地等の特例』とは、配偶者や同居している親族が引き継いだ自宅土地については330㎡まで評価額を80%引き下げてよい、という特例だ。

この特例の効果は土地の評価額が大きい都心部であればあるほど大きく、この適用を受けることによって相続税が0になるケースも少なくない。

仮にこの家庭で自宅土地の全てが対象となると、自宅土地は6,000万円×(100%-80%)=1,200万円となり、相続税の対象となる財産額は1億円から5,200万円まで減少し、本来は相続税は合計800万円程度のものが合計で100万円まで減少する。

しかしこの特例の注意点は、あくまで申告期限までにその土地についての遺産分割が決定されなくてはならない、といことだ。

この家庭においてはそもそも自宅の承継をどうするかも確定していないため、その特例を使えず相続税を納める必要が出てしまった。

なお、未分割の場合には相続税の申告の際に一定の書類を提出することで分割がまとまった際に本特例の適用を受けることはできるが、当初の申告の際には適用を受けることが出来ないため、当初の納税額が大きくなってしまうこととなる。

そしてデメリットの2つ目が、不動産の名義変更はおろか、父名義の預貯金も解約できず、自由に使えない状況となることだ。

相続税の支払いは原則として金銭での一括納付である。

この家庭でいうと上記の小規模宅地等の特例が適用できない場合、財産1憶円に対して、2人合計で800万円弱の相続税を支払う必要がある。

父が所有していた預貯金を納税資金のあてにしていた場合には、父の預貯金が使えず、手出しをする必要が生じてしまう。

また、未分割の場合には一旦法定相続分で引き継いだものとして、相続税を各自納める必要がある。

今後の遺産分割で自身が相続財産を引き継ぐ割合が少ないと見込まれていても、一旦相続税を多めに納める必要が生じるのだ。

上記のようなデメリットを知る由もなく、二人の言い争いは続く。

相続税の申告期限が近付いてきたこともあり、少しずつ焦り始めた次男は税理士に相談。

そこで申告期限までに遺産分割が整わなかった場合のデメリットを初めて知ることとなった。

とはいえ、申告期限までに長男・次男で遺産分割が整うことなく、相続税を支払うために長男次男はなけなしの預貯金から納税。

相続税の申告期限から1年、なんとか遺産分割の話を取りまとめたものの、相続の争いがきっかけで、お互いの家族は疎遠になってしまった。

法要はもとよりお互いの子供の結婚式でも金輪際顔を合わせることもなくなってしまった…

—————————————————————————————

相続の難しさは財産の分け方を財産を引き継ぐ相続人同士で話し合うことにある。

故人への過去の貢献状況やその時々の各家庭の状況によって、遺産分割への気持ちは大きく異なってくるだろう。

事前に親と相続の話が出来れば良いのだか、どうしても相続=死を連想させるため、なかなか子供からは親に話がしづらい状況にある、というのが本音だろう。

その場合にはやはり財産を残す側、つまり親が財産の承継の道しるべを作るべきではないだろうか。

『死後のことを考えるなんて縁起でもない』とは考えず、自分の財産をめぐって子供が争うことを避けるため、早めに財産の整理を行い、対策を立てて、少しでも相続の負担を減らすべきである。

場合によっては遺言やエンディングノートなどを用いて親としてどのような思いで財産を分けてほしいのか、といった意思表示が必要となってくるだろう。

相続の準備は早いに越したことはない。

誰にでも訪れる人生の節目、自己の家庭が争いの相続となるか、円満な相続となるかの分かれ道はすでに始まっている。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

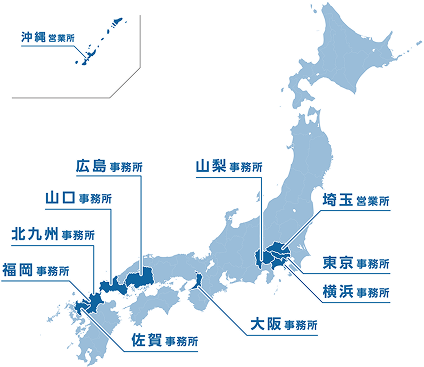

税理士法人アイユーコンサルティングは土日祝日、遅い時間でもご相談のご予約が可能です。事業承継でお困りの際には、是非ともご相談ください。

税理士法人アイユーコンサルティング

営業統括

七島悠介